この記事は有料です。

漢方の診察で必ず行われる「腹診」。指先で軽くお腹に触れるだけで、慣れた先生になるとこの腹診だけで大凡の患者さんの状況や見立てができるといいます。「でもそんなこと難しいでしょう」と思うところですが、本連載の著者・平地治美先生は、「基本を学べば普通の人でも十分できます!」と仰います。そこでこの連載ではできるだけやさしく、誰でも分かる「腹診入門」をご紹介します。

お腹で分かるあなたのカラダ

やさしい漢方入門・腹診

第六回 「腹証と養生 その3」

文●平地治美

瘀血(おけつ)とは

「瘀」には“滞(とどこお)る”という意味があり、通常ならばスムーズなはずの血の流れが滞っている状態のことを、「瘀血」といいます。

新鮮で栄養豊富な血が体を巡らなくなると、いろいろな問題が起きます。その結果、血が老廃物でいっぱいになり、熱をもつことで血管を傷つけたり、炎症を起こしたりもします。

瘀血の人は…

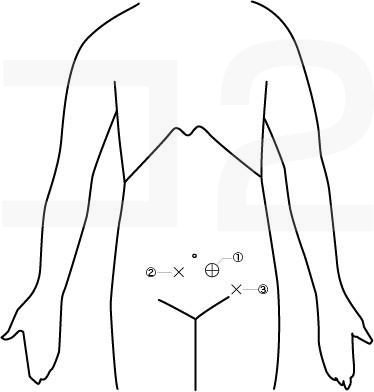

お腹の状態

瘀血は腹部に症状があらわれやすく、おもに下腹部にでます。日本漢方では、腹診の結果がそのまま、漢方の処方につながることもあります。たとえば圧痛点(おすと痛いポイント)が、臍の斜め下の

- 左側にある場合→「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」を処方

- 右側にある場合→「大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう)」を処方

といった具合です。

ほかの場所でのぼせや生理痛などの症状をともなっている場合、「桃核承気湯(とうかくじょうきとう)」を処方する場合もあります。ただし慢性化すると、お腹の両側に反応がでることも多いので、あまり左右にこだわらなくてもよいでしょう。

連載を含む記事の更新情報は、メルマガとFacebook、Twitter(しもあつ@コ2編集部)でお知らせしています。

更新情報やイベント情報などのお知らせもありますので、

ぜひご登録または「いいね!」、フォローをお願いします。

–Profile–

●平地治美(Harumi Hiraji)

1970年生まれ。明治薬科大学卒業後、漢方薬局での勤務を経て東洋鍼灸専門学校へ入学し鍼灸を学ぶ。漢方薬を寺師睦宗氏、岡山誠一氏、大友一夫氏、鍼灸を石原克己氏に師事。約20年漢方臨床に携わる。和光治療院・漢方薬局代表。千葉大学医学部医学院非常勤講師、日本伝統鍼灸学会学術理事。漢方三考塾、朝日カルチャーセンター新宿、津田沼カルチャーセンターなどで講師として漢方講座を担当。2015年1月『やさしい漢方の本 舌診入門 舌を見る、動かす、食べるで健康になる! 』『やさしい漢方の本 腹診入門』『漢方薬剤師が教える 薬のキホン』(日貿出版社)出版。

著書

『漢方薬剤師が教える 薬のキホン』(日貿出版社)

『やさしい漢方の本 腹診入門(日貿出版社)

『やさしい漢方の本 舌診入門 舌を見る、動かす、食べるで 健康になる(日貿出版社)』、『げきポカ』(ダイヤモンド社)

![コ2[kotsu]](https://www.ko2.tokyo/cms/wp-content/themes/ko2/images/symbol.png)

![コ2[kotsu]](https://www.ko2.tokyo/cms/wp-content/themes/ko2/images/logo_main.png)