この記事は無料です。

止め、はね、はらい。そのひとつひとつに書き手の身体と心が見える書の世界。しかし、いつしか書は、お習字にすり替わり、美文字を競う「手書きのワープロ」と化してしまった。下手だっていいじゃないか!書家・小熊廣美氏が語る「自分だけの字」を獲得するための、身体から入る書道入門。

「お習字、好きじゃなかった」「お習字、やってこなかった」「書はもっと違うものだろう」

と気になる方のための、「今から」でいい、身体で考える大人の書道入門!

書の身体、書は身体

第十一回「書体に現れた身体性」

文●小熊廣美

文字のはじまり

もともと、漢字に限らず、世界最古となるエジプト文明のヒエログリフやメソポタミア文明の楔形文字も、観えた姿を簡略化した象形文字を基本とするようです。

たとえば、牛をみたら牛を描いたところからはじまり、そこからだんだん抽象化が進み、牛の特徴である頭部からツノがでている姿を何本かの線条にして、漢字は「牛」となって現在の姿をしています。エジプトのヒエログリフからは、フェニキア文字などを経由して、数千年の時を経て牛はラテン文字の「A」になりました。文字になったツノの上向き下向きの違いはありますが、どちらもツノが残っています。

さて、そのように「漢字はみたものをそのまま描くことから始まった」と一概に云われるわけですが、じゃあ、「上」や「下」というものは見えるかというと、見えません。当時の人は、そういうものを、水平線を一本の横線で表し、その上に一つの点を打つと「上」、下に打つと「下」というように考えました。それを指示文字と言いますが、漢字には四つの文字の作り方と二つの用法の計六つの造字・運用の原理があります。それを「六書(りくしょ)」といいますが、そのように単純に観たままの象形がそのまま文字になっただけではありません。

今回は、観たままの象形文字にはじまる漢字の象形文字から現在の楷書まで、まったく元の姿とは違ってきてしまった漢字の姿を観ていき、そこには、人間の営みと身体性の原理があって成っていったことをみていきます。

ツノとたてがみ

絵を描いたとする。そして、だんだん同じ物を何回も描いていったとする。すると、そのうち、同じ物が速く描ける。文字という記憶と伝達のためならば、特徴を残しながら、情報量がふえればどんどん省略し、速く書いていく。そんなことが自然な流れでしょうか。「描く」から「書く」ことへの意識の変化が絵と文字の大きな違いがあるようです。

例えば、牛という情報にはツノを描くことが重要。馬という情報にはたてがみを書くことで、区別して漢字のはじまりの頃の記録としました。

ただ、この頃の漢字のはじまりの頃の文字は、今のように伝達や記憶のためというよりも、“祈り”とでも云えるものでした。

1899年の世紀の大発見

まず、我々が主に使用する漢字や平がなのルーツをみていきましょう。

現在、なお古い遺跡から、文字らしきものなどと思われるものも出土されていますが、はっきり文字のルーツとされているものは、中国は紀元前十四世紀頃の殷時代に使用されていた甲骨文と呼ばれているものです。この甲骨文が百年以上前に発見されました。

この発見にいたるエピソードは、必ずと言っていいほど書の歴史の中ででてきます。文字学者の王懿栄は痁(テン)というマラリヤ性の発作的熱病の持病に悩んでいて、漢方薬の龍骨を処方してもらっていたということです。龍骨というのは現在でもある漢方薬で、骨を砕いて煎じるもので古ければ尚いいと漢方を研究する知人に聞いたことがありますが、ある時、その龍骨を砕く前の骨をみると、そこに文字らしきものが刻まれていることに気がつき、「もしや……」と、その龍骨の出どころを手繰り寄せていくと、世界地図でみると北京の左下あたりにあるの河南省は最北端の安陽県にたどり着き、そこから世紀の大発見となっていきます。現在は、解読も進んで、当時の暮らしぶりなどもわかるようになってきています。

四半世紀前、私は北京から洛陽・西安に列車で向かって8時間ほどだったでしょうか、発掘された安陽県小屯という場所に立ちました。地下何階もあるような大きな発掘跡がポカーンと空いていて、周りは広大な麦畑だった印象があります。

現在は大きく変わって、古代文字博物館などできて世界遺産の一大観光スポットになっているようです。

この甲骨文は、亀の甲羅や牛の肩甲骨などを使い、その骨に硬い刃物で溝を掘り、熱した金属棒をそこにあてて、そこに現れたひびの入り方で、戦に勝てるか勝てないか、雨が降るか降らないか、など多くの事を占いました。「卜」はその割れ目からできた“うらなう”という漢字です。五十歳以上の方だったら記憶にあるかもしれませんが、“やめてけれ、やめてけれ、ゲバゲバー”の左卜全というおじいちゃん俳優の「卜」ですが、さらにうらなったことを口に出すと「占」にもなりますね。占う人はシャーマンで、王と神を媒介する役目だったのでしょう。今と違って、占うことや祈ることが生活の中心にあったのが、古今東西、映画などにもみられるように、古代の自然な姿だったことは想像できそうです。

さて、甲骨文は、その硬い材質に鋭い刃物で占いの内容を刻していったものです。結果として、直線的で肥瘦も乏しい線条になります。その頃の文字は、今と違って、文字が情報伝達の手段ではなく、王と神との交信記録であって、いうなれば、文字は“祈り”であったのです。

権力と文字、始皇帝登場

その次の春秋戦国時代の文字は、その時代に流行った銅と錫(すず)の合金である青銅器に鋳込まれた文字で、青銅という金属器上にある文字なので、「金文」と呼ばれますが、かたどって鋳造するので、思い描いたままの形になり易く、絵画性を残して、絵的発想からの漢字の概念が伝わってきます。

この青銅器の多くは、顕彰や記念に作成され、“子子孫孫の宝として用いよ”などと酒器などの様々な青銅器に文字が鋳込まれ、いわば一族の権力の象徴として成っていったのです。金文という文字は、いうなれば、“権力”であったのです。そして現在、この青銅器は、饕餮(トウテツ)紋と呼ばれる複雑な文様を多く持ち、古代造形の妙として、世界中のコレクターには垂涎の的のようです。

そして、始皇帝がでてきた紀元前二世紀の秦時代になると、升や秤などをいう度量衡、騎馬戦車の轍の間隔から文字にいたるまでの統一を行い、中央集権国家を築いていきます。

絵画性のある金文が抽象化していった大篆、その頃までは各地で方言のように文字も違いがありましたが、大篆をさらに省略していった、現在、小篆といわれるものに統一しました。今、これが一般的に云われる「篆書(テンショ)」です。我々が、ハンコ書体として目にする文字と考えてくれればわかり易いかもしれません。我々の使っているお札を取り出せば、その中に、「発券局長」「総裁之印」という文字がありますので確認してみてください。

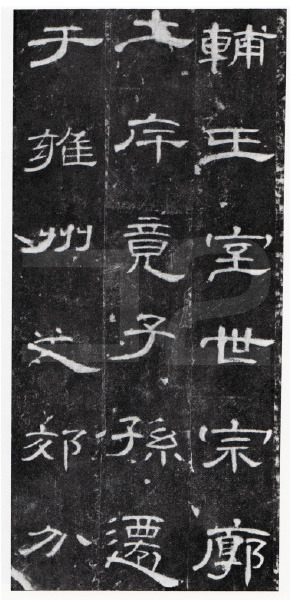

この頃になると、篆書の正式な文字が石碑となって今に伝わります。始皇帝が封禅の儀に泰山に登り、そこに泰山刻石が建立されました。現在は、その一部が北京の故宮に保存されています。

さあ、ここでそうした金文や篆書が青銅器や石碑に正式書体として今に伝わりますが、この頃の篆書は、絵画的な複雑さからだいぶ抽象的になり、水平垂直で同圧な線という整斉された文字になってきました。そういうなかで、日常にはどんな書があったのでしょうか。現在、殷時代の肉筆は見つかっていませんが、毛筆は出土しています。そして春秋戦国、秦時代と木簡が出土して、当時の書写状況がわかりつつあります。

今でも同じことですが、正式に石碑に書くのと、ノートに書くのでは、まったく違った筆致でかかれることでしょう。この木簡に書かれたものにこそ、その筆者の息遣いまで、聞こえてくるのではないでしょうか。木簡からは、粗野であったり、肥瘦があったり、書き間違いがあったり、人間らしさが伝わってきます。

書字が鼓動を打つようになってきた

文字が祈りや権力から、人間の営みのなかに少し入ってきました。そして、伝達手段としての文字が機能してくると、速さも生まれてきて、リズムも伴ってきます。

秦時代に蒙恬将軍が筆の改良をおこなったと比喩的に伝わりますが、筆も改良されてきて、弾力が使えるようになり、水平垂直、同圧であった文字が、あたって、送って、沈んで、開放するリズムを持つ“動き”を持った線条を生んで、新しい書体を生んでいきます。

篆書は混沌としてきて、速さが直線を、リズムが肥瘦を生んで、次の漢の時代に正式書体となる隷書を成立させていくのです。

それと同時に、次の画から次の画へと動くなかで、書き慣れてくると、省略も生まれて、草書化が進んでいきます。

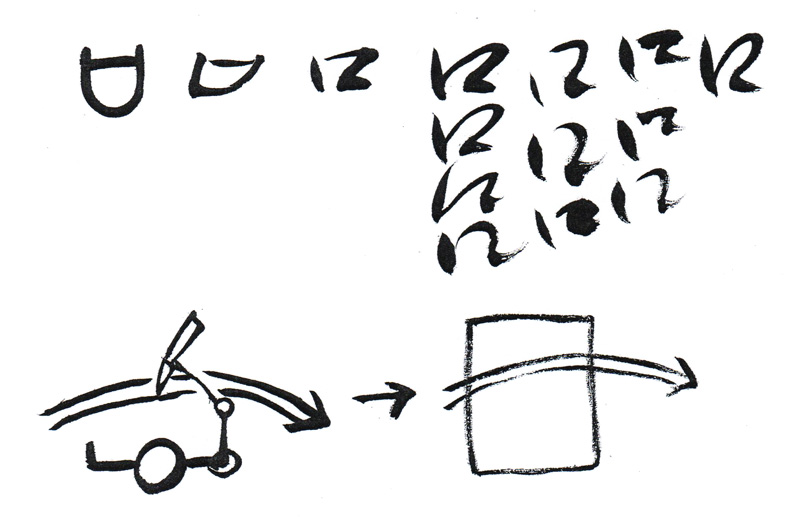

右利き文化の中で、早く書く、そうしたことを繰り返していくと、曲線や円が、直線や四角くなっていきます。そして、右上がりを生んでいきます。この結果が、行書や草書もそうですが、その後の右上がりの楷書の典型として、成立していきます。

書体の歴史は、書の身体性の歴史でもあるのです。

多く繰り返すうちに人間の動きを基本として、似かよって省略されていくのが書体の変化のポイントだと思います。ですが、一字一字の変化していく過程は、一つひとつみていくと簡単に解決されるわけではありません。その時代の出来事や感情に思いを馳せて想像してみるのもいいでしょう。そういうなかで、それでも大所からみると、身体性をキーワードに書体変化のポイントがみえてきます。

多く書く、そして、速く書くことから、省略されながら一字の中で左から右へ書いていく動きや右肩右ひじを支点として書く行為がみえてきます。円みを帯び曲から角ばった四角や直へ、身体的には、右手基本としての右上がり性ができあがっていくのです。

秦の篆書時代、漢の隷書時代といってもその前後では、いわば、くずれた篆書の草篆、篆書と隷書の中間のような隷篆、くずれた隷書の草隷など混沌とした状況が生まれたことでしょう。

トン・スー・トン

そうした書体変遷のカギである“くずれる”を本領とする「草」という言葉からの「草書」ですが、隷書前後あたりから、一つのスタイルとして徐々に確立されていきます。

そのはじめは隷書をくずしてなったというとわかりやすい「章草」と云う書体があります。

二字三字と字がつながることができない単体の初期草書となるわけです。これは、いわば隷書をくずして書いた草書みたいなものですが、隷書をもっと簡略化し、くずす意識があってなった新書体といえそうです。それをさらに人間の身体性は、波打つような隷書的リズムをやめ、もっと自由に動こうとしていきます。

それを、業界では、“トン・スー・トン”などと擬音語で昔からいったりしますが、始筆、送筆、終筆のことで、入筆してトンと止め、そこからスーと動いて筆を送る送筆、トンと止める終筆に。終筆のトンは、またの始筆のトンでもあって、トン・スー・トン、トン・スー・トン、トン・スー・トンと永遠に書き続けることも可能です。

それが、先ほどの初期のトン・スーでは、一回きりで切れてしまいます。

もっとも、トン・スーは、空中でつなげて、トンと始筆に戻ることができるのも書の筆脈や気脈といった一回性の特徴ではあるのですが。

さてさて、そういう草書は、くずれて尚、左から右へ進行するなかで、右上がりを伴うようになってきました。

そこには、速度が関係し、右利きが関係してきます。身体の中央にある目のポジションと右ひじを支点としての書く手のポジションも関係してきます。

目から見やすいように身体の前に木簡なり紙なりを置いて、速くいっぱい「口」を書くとどうなるでしょうか。

右利き絶対多数のなかで、くずしの運動性は、ほぼ中央より書き、速度を持って右上がりになり、弾力を持った軟筆の筆文字なら、速度と力量をもって、だんだん太くなっていきます。

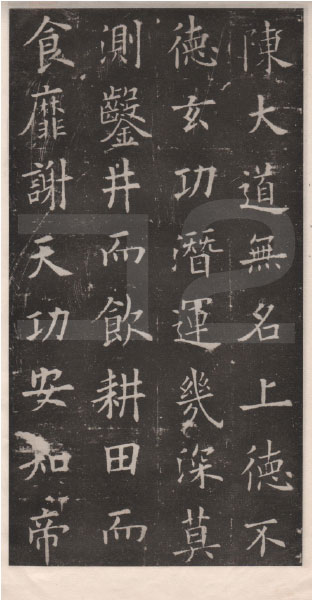

曲線の多い絵的な篆書から、直線の多い隷書になる。そこは情報量増の文字社会になって行った社会変化も大きく関わる中での従来より著しく変化した隷書の時代ということで“隷変”といわれるほどの著しい書体の変化がありました。そして、その隷書周辺の多くの書き文字は、もっと省略されて、草書となっていきましたが、それだけではありません。隷書周辺の文字の様相は、横へ滑る感じで線をつなげる草書に行く方向ばかりではなく、形そのものをさらに単純化していき、リズムも先ほどのトン・スーとなり現代的に、空中での筆脈をたよりにして、楷書化が進み、現代にもっとも近い楷書の形が出来上がっていきます。これは、直線的、右利き、右上がり、リズムの行きついた中でのスタイルです。

この形は、象形文字の時からくずしや省略といったものを繰り返すなかで、今に続いている「楷書」体であるのです。

楷書といっても色々ですが、典型中の典型とされるのが、トン・スー・トンをもって最終的スタイルとなった文字造形の極に達した七世紀初頭、初唐の楷書です。

今の我々にとって、活字やフォントといったものまでいれた基本に据えられる書体である楷書も、くずれながら 安定したスタイルを求めてなったものです。

そしてこの楷書以上に書体のくずしは行われなかったといえるのでしょうか。たとえば、日本の1946年の当用漢字制定の時に煩雑な一部の漢字は旧字となり、通行体、簡略体などの俗字を新字(應→応、縣→県、廣→広など)として採用したり、中国でも新中国成立後、草書体や音で同じ物をとりいれたりして簡体字ができてきましたが、これは、身体性の結果ではなく、賛否両論あるなかでの漢字の煩雑さを嫌った時代の要請でした。

書の美は一人の男によって操作されてきた!?

本来の人間の身体性と、社会の有り様において文字が必須となり煩雑になるなかで、比喩的にいえば、速くなって省略が進んだといえるのですが、書の形というか美意識は、一人の嗜好で大きく方向性が示されたといえるかもしれないのです。

それは、唐の太宗皇帝の存在です。長く続いた南北での政権を隋が統一しましたが、それも短く、唐時代になりますが、その立役者が二代皇帝太宗です。南朝の貴族文化の嚆矢であった四世紀に存在した王羲之の書を、こよなく愛したというよりも熱愛し、中国全土で王羲之は揺るぎない書聖になりました。七世紀、唐の太宗の王羲之崇拝は中国ばかりでなく、遣唐使を通じて、日本でも王羲之の書は崇拝され、その影響は相当のもので、三筆、三蹟から平安の古筆、江戸のお家流にまでつながって、王羲之が日本でも基準となったといっても大げさではないのかもしれません。

王羲之の書は、スタイルを作りだすというよりも、自然に則ってなった自然の動きを基本にした書の美であることを学書者として実感するのですが、だからこそ時代を超えての普遍性があると思えるのです。

運動性を楽しむ

楷書をくずして行書、行書をくずして草書という順に書体が成立したわけではありません。ざっくりいえば、心に寄り添うことができるようになった「草書」、紙の使用が増え手紙を書くことなどに使われた新興書体「行書」、法則性や反復性に優れる「楷書」の順と言った方がまだ正確なのですが、「楷書」が最終書体となって以来、これ以上に肉筆では書体の変化はないでしょう。

あるのは、活字の楷書体より省略やデザイン化が進んだフォントの中の新書体でしょう。

身体運動の軌跡としての筆文字を中心とした肉筆は、

右肩右ひじを支点に中央で両目でみて、左から右へ、右手で書く。

一字の中でも右から左へ、また、縦画は上から下へ、そこから右上がりに次の画へ進むことが多くなります。そんなこんなの運動性がすべてで、その一瞬一瞬の心と筆の軌跡がそのまま結果となるのが肉筆の魅力です。

右手から離れる左払いは細くなり、右手に近づくほどに太くなるけれど、そこで止めてもいいじゃないですか。お習字ならば、そこから更に、離れていくという右払いをしないと直されてしまうでしょうが、書体に潜む運動性を感じて書くと、もっと筆文字がいとおしくなってくるのではないでしょうか。

(第十一回 了)

連載を含む記事の更新情報は、メルマガとFacebook、Twitter(しもあつ@コ2編集部)でお知らせしています。

更新情報やイベント情報などのお知らせもありますので、

ぜひご登録または「いいね!」、フォローをお願いします。

–Profile–

![コ2[kotsu]](https://www.ko2.tokyo/cms/wp-content/themes/ko2/images/symbol.png)

![コ2[kotsu]](https://www.ko2.tokyo/cms/wp-content/themes/ko2/images/logo_main.png)