去る11月5日に行われたコ2【kotsu】発のイベント「静中の動を身体に問う」で行われた、禅僧・藤田一照先生と刀禅創始者・小用茂夫先生による対談の模様を数回に分けてお伝えします。

当日の動画もFBのコ2【kotsu】ページ(https://www.facebook.com/ko2.web/)上で公開していますので合わせてご覧ください。※動画はFBに登録していない方でもご覧頂けます。

コ2【kotsu】イベント“静中の動を身体に問う”より

対談/藤田一照(禅僧)×小用茂夫(刀禅創始者)

第二回 日本刀が養う身体性

語り●藤田一照、小用茂夫

構成●コ2【kotsu】編集部

背骨の湾曲は人間の統合を妨げる装置?

藤田 坐禅で腰を入れるということをよく言うのですが、刀禅の立場からはどうなんでしょうか? 刀禅と坐禅と違っていても、僕は別にいいと思うんですが、先生はどうお考えになるのかお聞きしたいのです。

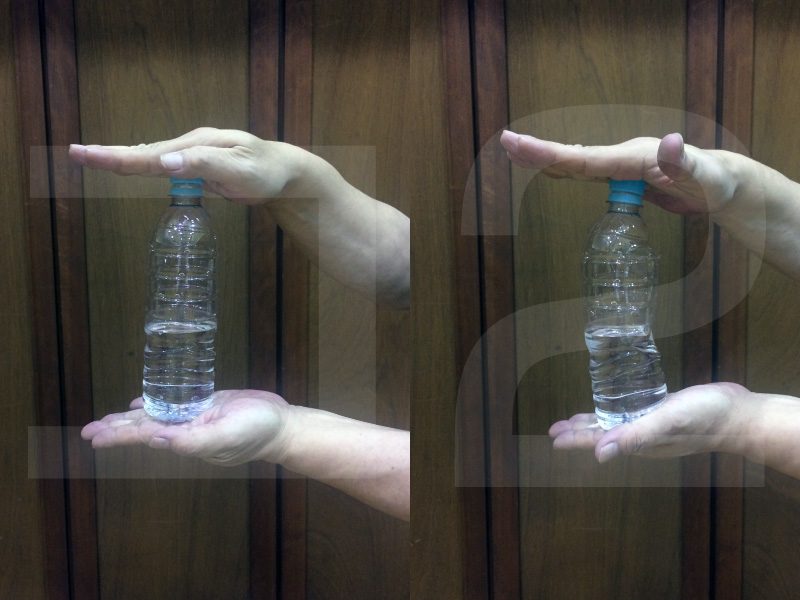

小用 時々これ(ペットボトル)を使って説明しているんですけど、立っているときにはこの辺が腰椎として、ややこういう状態になっているわけですね。この状態で骨盤が前傾していると、上下が繋がりにくく、下に圧をかけにくい。つまり腰を反ると上虚下実の状態を実現しにくいのではと思ってしまいます。

藤田 ああ、腰椎でぶつかって繫がりがブロックされてしまうわけですか。

小用 ええ、それで内圧も一方に強く掛かる反面、違う方は少なくなりますし、意識も一方向に集中して、別の方向が疎になってしまって、不均衡な状態で活性化しにくい状態であるわけですね。非常に乱暴な説明なんですが(笑)。ただここ(腰の部分)に何か溜まっていたとすると、やはり上にあるものが下に落ちてこないわけで、それを落とすためには、やはり腰は真っ直ぐであると、上で固着したものを溶かし落としやすいし、分散しがちな身体のまとまりを得やすいと思います。

藤田 なぜ、骨盤が水平でないといけないかということの、それが原理的なところでの説明なんですね。

小用 垂直な円筒がしっかり出来ないとないとやはり中心としての軸も育ちにくいという関係はあるかと思います。

藤田 円筒形が先生の人体のモデルになっているわけですね。

小用 身体の前後左右ができるだけ均等な状態が望ましいと思っているんです。その円筒が内圧を保護し背骨にかかる負担を軽減させる。背骨真直ぐというのは円筒と一定の有効な内圧があって成立するわけですね。これも三位一体の不可分な関係といって良いと思います。

藤田 解剖学的に脊椎を見ると、首から仙骨までいくつかの弓が縦に並んでいるような感じですが、曲がり真っ直ぐというんですかね、ナチュラルに湾曲している中にも真っ直ぐさがあるという感じでしょうか。多分、自然に弯曲している理由はさっきのような柔らかい動きをするためには湾曲せざるを得ないかったのではないかなと思うんです。

例えば魚の脊椎は真っ直ぐですよね。魚の背骨が湾曲してるのはあまり見たことがない(笑)。人間の場合は多分上下の動きがあるので、それもあって湾曲しているのではないかなと思うんですが。後は、すごく重い頭を一番上で支えるために、バネ的な弾力性を持たせるため?

小用 そうですね。通常の歩は上下動をともないますから、そこで生ずる衝撃を吸収するうえでも必要な湾曲なのでしょうね。骨の生理的な湾曲は脳を守るという意味でも重要な緩衝装置だと思います。垂直であれば歩行時の衝撃をまともに受けてしまう。

「背骨が真っ直ぐに」を提唱する者はどう応えればいいのでしょう。特に腰椎の反りを垂直にする場合には深刻なことですよね。上下の衝撃は主に足の関節運動の使い方が生み出してる。歩行時に通常の関節運動をすれば避けられない。だから運動方式を変えるしかない。だから内圧性を高めた運動方式を採用しましょうということになります(笑)。そうすると歩行時の上下運動をそもそも生じさせないで水平に移動出来るようになる。

ワークショップの冒頭で説明させて頂いた姿勢と内圧運動ですね。

*腰椎の反りを真直ぐに近づける時に前傾していた骨盤の縁が水平になってくる。その時同時に真直ぐしていた脚がアーチ状になる。この形態をとったときに下体の内圧も上がって下体に満ちている。その内圧に濃淡を生みだし変化させることで動きを作り出していく。そうすることで前傾後傾・左右のブレ・上下動を抑えた移動を可能にする。

生理的湾曲という装置は、一方で人間の統合を妨げる装置として機能してしまうという面も持っているのではないかと。まさに諸刃の剣ですね。またしても乱暴な話しですみません。

両手で扱う日本刀が生んだ身体性

藤田 武術はそういう生理的湾曲のネガティブな面を克服しよう、あるいは逆にそれをテコにして積極的に新しい局面を開こうという工夫の歴史なんでしょうね。

小用 人間の進化のプロセスの中でそれが水平から垂直へと類人猿から立ち上がってきて直立性を徐々に獲得してき直立二足歩行へ至るという経過があるわけですが、しかしそれはまだ完成されたわけでは無くその発展途上にあるのではないかと。

藤田 ああ、では人類として段々もっと垂直方向に向かって進化を遂げて行けるだろういうことですか?刀禅はそれを引き受けて、最先端でやっていると(笑)。

小用 これも乱暴ついでの、勝手な思いですが(笑)。

藤田 なるほどそれは面白いですね(笑)。説得力がありますよ(笑)。

小用 ところがまぁそういうわけにはならないもので、今ある背骨の状態を前提として関節運動を作っている、関節に拠らざるを得ない運動ですよね。関節に拠らざるを得ない運動というのは、調和のとれた最適な心身の状態を保持することが難しい。

例えば坐禅や瞑想など静の中で養った成果を、動の中で壊していく。つまり静のなかでせっかくまとまったものが動へ変わるその瞬間に分散していく、離反・拡散していく。それが関節を主体とした運動のひとつの特徴性であるわけですね。これが静から動に移行する際の最大の課題であると思います。しかし動に属する身体運動と言われるものの総てが関節を主体とした運動で動いているわけですね(笑)。

ただそれより高い、例えば坐禅や瞑想の中で得た身体性の一つの内容性を壊さず、動に結びつけるとすれば、やはり関節運動を減らしていくしかないかなと思うんですね。

藤田 そんなことは野生の動物は絶対やらないことですね。動かせる関節があるのに、わざわざ使わないようにするなんて、人間のみが目指してしまう面白い野心というか。

小用 ええ、そういった発想や必要性もないわけですよね。だから世界のすべての民族は関節運動で動いている。しかしある民族でちょっとそれがあったわけですね。それはどこかと言えば日本人で、何故そんな野心を持ったのかというと、やはり日本刀を常時手放さず持っていた武士という身分の存在と関係してくるのだと思います。

藤田 というと、ここでいよいよ日本刀が出てくるわけですね。刀禅の「刀」ですね。

小用 日本刀という素材は主に面で構成されていますから、これを関節運動でやっていると相手と相対した時には隙だらけでとんでもないことになってしまう。日本刀同士の戦いの中でどうしようも無く生じてしまう隙を如何になくせるかという課題を得た。それも日本刀という獲物を両手で持っていたからですね。

藤田 珍しいですよね、一つの武器を両手で持つというのは。普通なら束縛に感じるような持ち方ですから。どうしたって窮屈で動かしにくいですもの。

小用 ほんとうですよね。実際に同じ長さの獲物をフェンシングのように片手で持つのと両手で持つのとではその制せられる空間に驚くほどの違いがでます。また動きの自在性という観点からみても、両手太刀では大きく損なわれてしまいます。まさにおっしゃられるように明らかに身体的な拘束が多く使い勝手の悪い両手太刀というスタイルをなぜ選択したのでしょう。両手太刀という拘束があるからこそ得られるものがあったはずです。不利性を補ってあまりあるものがあった。

片手で扱う獲物であると道具と身体の離反性が生じやすく、その離反性が身体内部の反発運動としても生じてしまう。それに対して両手太刀は離反性を廃して身体と道具の一致性より得やすかった。そのことによって独特な高い戦闘性をえられたわけです。その威力は「倭寇」などが発揮して恐れられたということなどからもうかがえます。

むしろ両手太刀という拘束が身体の飛躍を求め、身体はその要求に応えていった、ということでしょうか。

身体は日本刀という道具を得たからこそ、具体的な手掛かりのなかで発展の道筋を見いだせた、と言い換えても良いかと思います。

(第二回 了)

動画のご案内

現在、コ2フェースブックページでは、当日の模様をダイジェスト動画で紹介しています。こちらからご覧ください。またページへの「いいね」をして頂けると、動画を含む更新情報が届きますので是非この機会にどうぞ!

新作動画を追加しました!

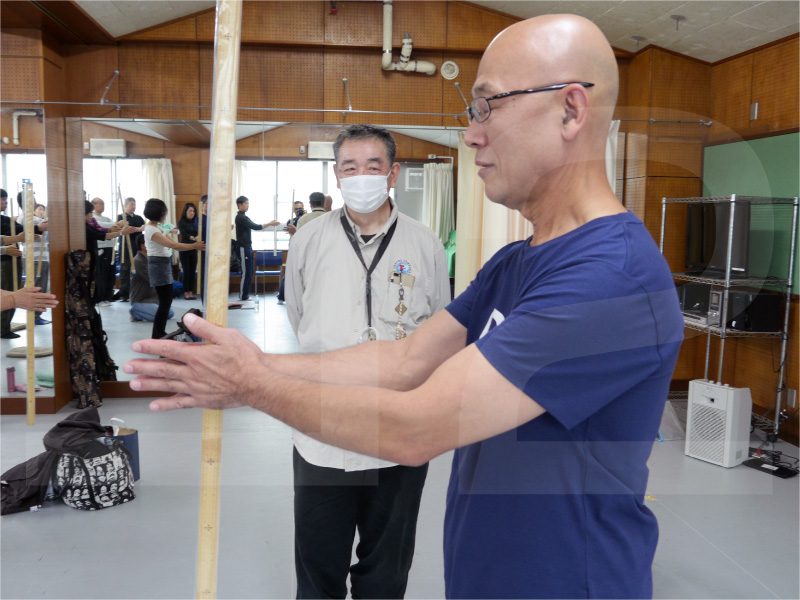

刀禅、「刀法講習会〈その5〉」のお知らせ

来る12月17日(日)、小用茂夫先生が直接指導される、「刀法原理:正中心面の中段・上段位の太刀筋をボディワーク刀禅の観点で学ぶ」が開催されます。動画でも紹介されている竹尺を使ったワークも行われる予定ですので、ご興味おありの方は是非どうぞ。

■日時:2017年12月17日(日)午後2:10-4:30(受付1:30-)

■場所:埼玉県蕨市。お申し込み頂いた方にお知らせいたします。

●内容:日本刀によってもたらされた心身の飛躍という高度な変容について、原理的な解明を目指していきます。竹尺を使用して竹尺ならではの特性を活かし、刀法入門の段階からその究極の水準に至るまで、不可欠となる厳格な基準性と刀法のエッセンスをお伝えします。刀禅独自の方法を初公開し、それらを丁寧に紹介し学んでいきます。

●注意:いわゆる剣術の勝ち負け技法はお伝えいたしません。また剣術諸流派の伝統的教習体系とも全く異なる方法となります。刀法のセミナーとは思えぬと面食らうかもしれません。伝統的な身体智を喪失した平成時代の身体が往時の高度な境地を獲得するにはどのようなアプローチが必要なのか、をテーマとする「剣術入門以前の基礎」といった極めて地味な内容となります。それはまた武器としての日本刀から人を活かす機能という新たな価値を見出そうとする試みとなります。迂遠なようでいてそれが刀法習得の早道となり、また応用範囲の広い普遍性を有したものと考え提案するセミナーとなります。

●対象:18歳以上の方。未経験者を歓迎します。

●参加:連続セミナーとなりますが、新規で単発の参加者にも受講可能な内容となります。

●講師:小用茂夫。刀禅古参会員。

●費用(保険費用込み)

○一般:4,000円(初参加者には竹尺一本付)

○刀禅会員:定例会員1,000円、回数会員2,000円、その他会員3,000円(竹尺持参のこと。当日購入の方は+500円)

●懇親会:4000円程度(スペースの関係で早期に締め切る場合があります)

●申込みフォーム:必須です。保険申請の関係で正確にご記入下さい。(名前を知られたくない方はこちらの申込だけでも可です)。前回〈その1〉〈その2〉で申込フォームに記載して頂いた皆様に再三記入して頂くのは大変心苦しいのですが現在のシステムでは省略はできないようです。お手数をおかけして誠に恐縮ですがあらためて記入のほどをよろしくお願いいたします。m(_ _)m

https://goo.gl/forms/yAzcCMZiq9xqhMcH2

●締め切り 12月9日(土)早期締切アリ

申込人数の関係で早期に締め切る場合もあります。

●刀禅とは?

日本発のボディワーク。刀禅は、伝統武術の共通原理を礎に、全ての身体運動の基盤となる根源的な力を養うボディワークです。立つ・歩くという基本的な動作を精密な基準を設け丁寧に行うことで、関節運動を補完し、それを越える内圧運動への転換~機能性と効率性・安全性を兼ね備えた総合密度の高い身体を目指しますが、二人で行う相対稽古により、独りよがりではない、検証性を常に持つワークであることも特徴です。現在、武術家・施術師・ボディワーカー・トレーナー・ダンサー・アスリートをはじめ身体を研究される多くの方々が練行し、各分野で成果を上げています。限りなく奥深いワークではありますが、老若男女問わず、全くの初心者でも御参加できる内容のクラスです。どうぞ、この機会にご体験ください!(「フィットネスセッション2017」紹介文より)

※会場へのお問合せはご遠慮願います。

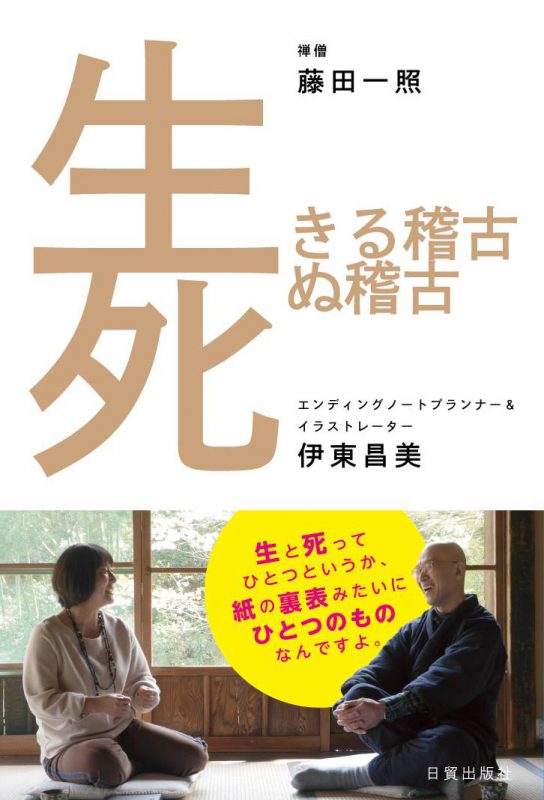

藤田一照先生の新刊『生きる稽古 死ぬ稽古』現在好評発売中です

「絶対に分からない“死”を語ることは、

「同じく不思議な、“生”を語ることでした」

私たちはいつか死ぬことをわかって今を生きています。 でも、普段から自分が死ぬことを考えて生きている方は少ないでしょう。

“あらためて、死ぬってどういうことなんだろう?”

この本は、そんな素朴な疑問をエンディングノートプランナーでイラストレーターをされている伊東昌美さんが、禅僧・藤田一照先生に伺う対話となっています。

人生の旅の果てに待っているイメージの死。ですが藤田先生は、「生と死は紙の裏表みたいなもの」で、「生の中にすでに死は忍び込んでいる」と仰います。 そんな身近な死を語るお二人は、不思議なほど“愉しい”様子でした。

それは、得体の知れない死を語ることが、“今この瞬間を生きている奇跡”を感じるからだったのかもしれません。 そう、死を語ることは生を語ることであったのです。

“どうして私は生きているのだろう?” 一度でもそんなことを考えたことがある方へお薦めします。

現在、全国書店、Amazonで好評発売中。

連載を含む記事の更新情報は、メルマガとFacebook、Twitter(しもあつ@コ2編集部)でお知らせしています。

更新情報やイベント情報などのお知らせもありますので、

ぜひご登録または「いいね!」、フォローをお願いします。

–Profile–

●小用茂夫(Shigeo Koyou)

虚弱な幼少期、青年期の腰椎圧迫骨折などに悩まされる。活路を空手、古流剣術、中国武術、合気柔術など武術に求め、そこで多くの傑出した師に出会い素晴らしい境地を知る。一方で、そこへは辿り着けない自分の身体性と向き合うなかで、欠陥の多い身体でも、そうした師の境地に至る術は無いかと独自の模索を重ねる。幸い稽古仲間に恵まれ長い実験と検証の時代を経て現在の方法に辿り着き、ボディワーク刀禅として提唱するに至る。

Face Book:刀禅(グループ)

Website:刀禅公式サイト

![コ2[kotsu]](https://www.ko2.tokyo/cms/wp-content/themes/ko2/images/symbol.png)

![コ2[kotsu]](https://www.ko2.tokyo/cms/wp-content/themes/ko2/images/logo_main.png)